調整内容レポート その7(ICS M3グリースガン 爆音流速チューン:前編)

今回のGnnsmithバトン基本調整内容レポートは、ICS M3グリースガン爆音流速チューン についての内容をお届けいたします。

第2次世界大戦の最中に開発されたM3グリースガンは、生産性を重視したシンプルな構造が特徴的な銃ですが、ICS製のM3グリースガンは、鋼板プレス製レシーバーの雰囲気をダイキャストで見事に再現しています。今回はこの根強い人気を誇る電動ガンに、爆音流速チューンを施して行く過程をご紹介いたします。

まずは本体を分解して行くのですが、ICS製のグリースガンは実銃同様に、スチールプレスで作られたトリガーガードを外すことで、コッキングレバー(実際の役目はセーフティレバー)が付いたハウジングアッセンブリーを取り外すことが出来ます。そうそう分解する必要もありませんが、実銃と同じ手順で分解出来るというのはうれしいポイントですよね。

続きまして、レシーバー後端のフタ、リアサイト、ワイヤーストックと取り外します。実銃のグリースガンのリアサイトは溶接されていますが、ここは分解のためにアレンジされています。

ここで初めてネジを外し、右側レシーバーを取り外しました。昔のコッキング式エアーガンのように、モナカ構造のシンプルなレシーバーであることがわかりますね。実銃のグリースガンはレシーバーが溶接されていて、左右に分解することは出来ませんが、そのイメージを損ねているようなことは無いように思います。

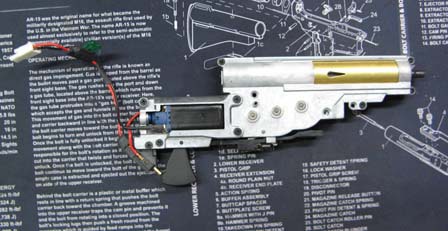

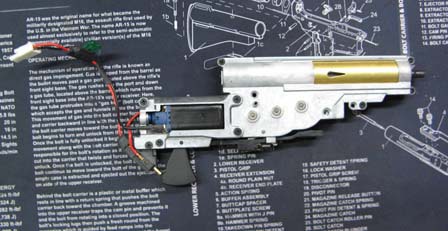

メカボックスはグリースガンのデザインに合わせて作られた独自設計のものが搭載されています。

分解してみたところ、バッテリーコネクターに繋がるコードが1本外れていました。ICS製品にしては珍しいトラブルですが、この部分はお客様のオーダーに従って配線を引き直すので、特に問題はありません。

こちらは取り外したモーターホルダーです。トリガーとスイッチが取り付けられることもあって、かなりガッチリした造りになっていますね。

このグリースガンは、フルオートオンリーの電動ガンなので、極めてシンプルなスイッチを採用しています。

こちらはモーターホルダーを外したメカボックスです。一般的なメカボックスと比べると、左右の本体パーツを止めているネジが少ないことがわかりますが・・・

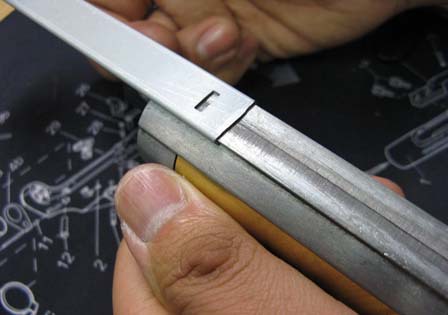

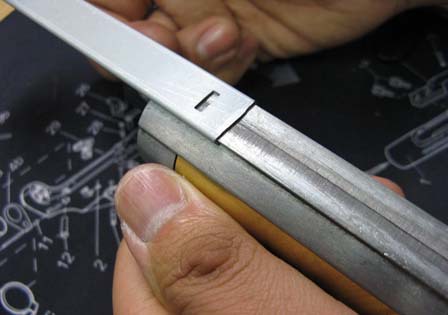

画像のパーツをご覧のようにスライドさせて取り付けることで、メカボックスを固定しているわけです。この構造は、以前レポートしたICS製M1ガーランドのメカボックスにも採用されていましたね。

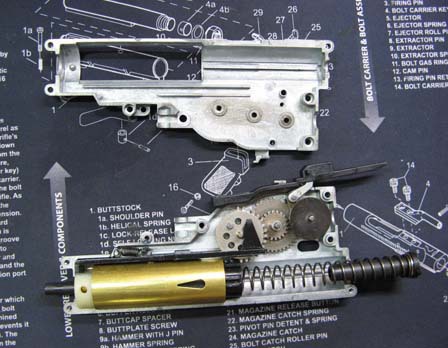

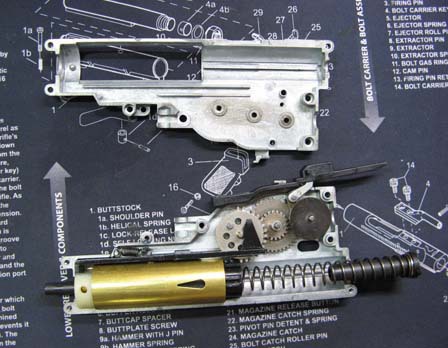

上述のパーツを外し、メカボックスを左右に分解しました。ご覧の通り、内部構造はごく普通のレイアウトですが、逆転防止ラッチがメカボックス下部に伸びているのがちょっと変わっていますね。この点については後ほど詳しく解説いたします。

ギヤ類を外したメカボックス内部にはいつものICS製品同様、半透明の良質なグリスが控え目に塗布されていました。このまま使っても良いくらいですが、すべて洗浄してグリスを塗り直します。

ベベル、スパー、セクターの各ギヤは、一般的なスタンダード電動ガンと互換性のある設計になっています。画像はメカボックスから取り出した状態ですが、もちろんこれも強力パーツクリーナーで入念に洗浄します。

ピストンは標準的な14枚歯の樹脂製で、ノーマルチューンであればこのまま使用出来る上質なものですが、今回は爆音流速チューンの施工なので、このピストンは使いません。

ちなみにピストンヘッドは吸排気穴の無いフラットなタイプが取り付けられていました。

シリンダーは真鍮製の加速シリンダーを採用。シリンダーヘッドはかなりガッチリ取り付けられていたので、今回はシールテープの巻き付けは不要でした。

根本側にピントが合ってしまいましたが、給弾ノズルは先端がご覧の形状になっている樹脂製のもので、このパーツは独自形状となっています。

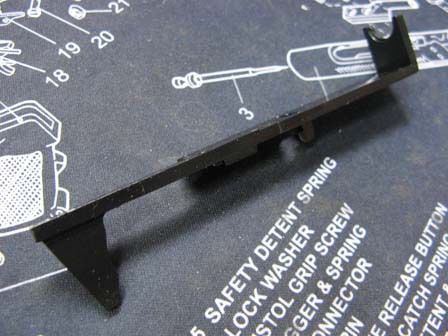

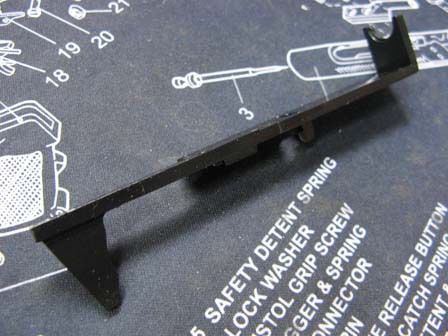

タペットプレートはスタンダードM4と共通の形状。これもICS製品ならではのポイントで、タペットプレート前面にバリや段差がまったく無い上質なものが使われています。

ここから、メカボックス内部の調整に取り掛かります。まずはベベルギヤを組み、モーターホルダーを固定して、ピニオンギヤとベベルギヤの噛み合い具合を確認、調整して行きます。

ベベルに続き、スパー、セクターの各ギヤのシム調整も行います。ICS製グリースガンはメカボックス下部に窓が開いているので、ここから工具の先端を差し込んでの、ギヤのクリアランス確認がスムーズに行なえます。

シム調整が決まったところで、すべてのギヤにグリスを塗布して、メカボックスに組み付けました。ここまでの工程は、ノーマルチューンでも何ら変わりありませんが、ここから爆音流速にするためのチューニングを施して行くことになります。

といったところで、前編はこれにて終了です。次回、後編では、メカボックス内部のチューニングの続きと、チャンバー~バレルまわりの加工をご紹介いたします。

第2次世界大戦の最中に開発されたM3グリースガンは、生産性を重視したシンプルな構造が特徴的な銃ですが、ICS製のM3グリースガンは、鋼板プレス製レシーバーの雰囲気をダイキャストで見事に再現しています。今回はこの根強い人気を誇る電動ガンに、爆音流速チューンを施して行く過程をご紹介いたします。

まずは本体を分解して行くのですが、ICS製のグリースガンは実銃同様に、スチールプレスで作られたトリガーガードを外すことで、コッキングレバー(実際の役目はセーフティレバー)が付いたハウジングアッセンブリーを取り外すことが出来ます。そうそう分解する必要もありませんが、実銃と同じ手順で分解出来るというのはうれしいポイントですよね。

続きまして、レシーバー後端のフタ、リアサイト、ワイヤーストックと取り外します。実銃のグリースガンのリアサイトは溶接されていますが、ここは分解のためにアレンジされています。

ここで初めてネジを外し、右側レシーバーを取り外しました。昔のコッキング式エアーガンのように、モナカ構造のシンプルなレシーバーであることがわかりますね。実銃のグリースガンはレシーバーが溶接されていて、左右に分解することは出来ませんが、そのイメージを損ねているようなことは無いように思います。

メカボックスはグリースガンのデザインに合わせて作られた独自設計のものが搭載されています。

分解してみたところ、バッテリーコネクターに繋がるコードが1本外れていました。ICS製品にしては珍しいトラブルですが、この部分はお客様のオーダーに従って配線を引き直すので、特に問題はありません。

こちらは取り外したモーターホルダーです。トリガーとスイッチが取り付けられることもあって、かなりガッチリした造りになっていますね。

このグリースガンは、フルオートオンリーの電動ガンなので、極めてシンプルなスイッチを採用しています。

こちらはモーターホルダーを外したメカボックスです。一般的なメカボックスと比べると、左右の本体パーツを止めているネジが少ないことがわかりますが・・・

画像のパーツをご覧のようにスライドさせて取り付けることで、メカボックスを固定しているわけです。この構造は、以前レポートしたICS製M1ガーランドのメカボックスにも採用されていましたね。

上述のパーツを外し、メカボックスを左右に分解しました。ご覧の通り、内部構造はごく普通のレイアウトですが、逆転防止ラッチがメカボックス下部に伸びているのがちょっと変わっていますね。この点については後ほど詳しく解説いたします。

ギヤ類を外したメカボックス内部にはいつものICS製品同様、半透明の良質なグリスが控え目に塗布されていました。このまま使っても良いくらいですが、すべて洗浄してグリスを塗り直します。

ベベル、スパー、セクターの各ギヤは、一般的なスタンダード電動ガンと互換性のある設計になっています。画像はメカボックスから取り出した状態ですが、もちろんこれも強力パーツクリーナーで入念に洗浄します。

ピストンは標準的な14枚歯の樹脂製で、ノーマルチューンであればこのまま使用出来る上質なものですが、今回は爆音流速チューンの施工なので、このピストンは使いません。

ちなみにピストンヘッドは吸排気穴の無いフラットなタイプが取り付けられていました。

シリンダーは真鍮製の加速シリンダーを採用。シリンダーヘッドはかなりガッチリ取り付けられていたので、今回はシールテープの巻き付けは不要でした。

根本側にピントが合ってしまいましたが、給弾ノズルは先端がご覧の形状になっている樹脂製のもので、このパーツは独自形状となっています。

タペットプレートはスタンダードM4と共通の形状。これもICS製品ならではのポイントで、タペットプレート前面にバリや段差がまったく無い上質なものが使われています。

ここから、メカボックス内部の調整に取り掛かります。まずはベベルギヤを組み、モーターホルダーを固定して、ピニオンギヤとベベルギヤの噛み合い具合を確認、調整して行きます。

ベベルに続き、スパー、セクターの各ギヤのシム調整も行います。ICS製グリースガンはメカボックス下部に窓が開いているので、ここから工具の先端を差し込んでの、ギヤのクリアランス確認がスムーズに行なえます。

シム調整が決まったところで、すべてのギヤにグリスを塗布して、メカボックスに組み付けました。ここまでの工程は、ノーマルチューンでも何ら変わりありませんが、ここから爆音流速にするためのチューニングを施して行くことになります。

といったところで、前編はこれにて終了です。次回、後編では、メカボックス内部のチューニングの続きと、チャンバー~バレルまわりの加工をご紹介いたします。

![[ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について [ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について](http://img01.militaryblog.jp/usr/g/u/n/gunsmithbaton/IMG_3490a-s.jpg)