調整内容レポート その12(RS ドラグノフSVD:前編)

今回のGnnsmithバトン基本調整内容レポートは、RS ドラグノフSVDの【持ち込み】調整&チューン(トラブルあり)についての内容をお届けいたします。

そのリアルさにおいて、電動ガンの最高峰とも言われるRS製ドラグノフですが、お値段の方も最高クラス、しかも入荷が非常に不安定なため、大変に希少な製品ですね。

今回はバッテリーを繋いでも動かないという状態でお預かりした個体の基本調整と、トラブル解消のための作業工程をご紹介して行きたいと思います。

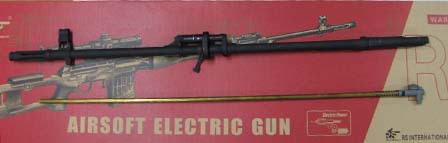

実銃同様に、鍛造ブロックからの削り出しで造られているというレシーバーまわりが、圧倒的な存在感を放っていますね。では、調整のために本体の分解を進めて行きましょう。

まずはハンドガードを外すため、画像中央のロックレバーを引き起こします。

RSのドラグノフはハンドガードキャップが異様に固くはまっているため、素手ではまず取り外すことが出来ません。そこで画像のように、ハンドガードの隙間からマイナスドライバーを挿しこみ、ハンマーで軽く叩き出すようにして、ハンドガードキャップを外しました。

ハンドガードキャップが外れてくれれば、画像のように木製のハンドガードを取り外すことが出来ます。それにしてもこのハンドガード、圧倒的にリアルな作りになっていますね~。本物と見比べても、違いがわからないかもしれませんね。

ちなみに、ハンドガードを外したところでコネクターにバッテリーを繋ぎ、動作の具合を確認してみたのですが、ウンともスンとも言わない状態でありながら、ヒューズまわりの配線が加熱していました。どうやら通電はしているものの、メカボックス内部が何らかの原因でロックしているようですね。

リアサイトを跳ね上げると顔をのぞかせる、画像中央のイモネジをゆるめることで、アウターバレルが取り外せます。その中には、恐ろしく長いインナーバレルが入っていました。

次に、セレクターレバーと、トップカバーの固定用レバーを外します。どちらのレバーも画像のように、反時計回りに約90度回すことで、レシーバーから引き抜くことが出来ます。

ダミーボルトと、リタースプリング、リタースプリングガイドも、それぞれこのタイミングで外しておきます。

トリガーグループハウジングを引き抜き、グリップ底部のフタを外した状態が最下段の画像です。この後、トリガーの前方内側にあるネジを外せば、メカボックスを引き出すことが出来ます。

ロアレシーバーから引き出したメカボックスがこちらです。以前ご紹介したA&K製ドラグノフは、モーターがメカボックスの中に収められていましたが、RSではVer.3タイプのような、モーター別体の構造を採っています。

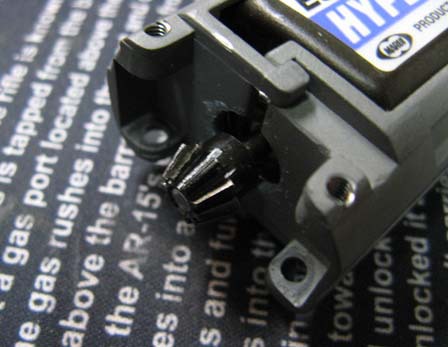

メカボックスからモーターハウジングを外しました。モーターはお客様によって東京マルイ EG1000に交換されていましたが、ピニオンギヤの使用痕がまったくないため、モーター交換後は作動していないように見受けられました。

そして、メカボックスを開いた状態がこちらです。ギヤが4枚使われているところが、一般的なメカボックスと違いますよね。しかし、こうして開けてみたところ、特に決定的なトラブルの原因は見当たらないように思えます。どういった理由で不動となっていたのか、そのあたりも含めた調整内容については、次回以降で詳しくご紹介いたします。今回も前、中、後編の3回に渡ってのレポートになりますので、お付き合いのほどを、何卒よろしくお願いいたします。

そのリアルさにおいて、電動ガンの最高峰とも言われるRS製ドラグノフですが、お値段の方も最高クラス、しかも入荷が非常に不安定なため、大変に希少な製品ですね。

今回はバッテリーを繋いでも動かないという状態でお預かりした個体の基本調整と、トラブル解消のための作業工程をご紹介して行きたいと思います。

実銃同様に、鍛造ブロックからの削り出しで造られているというレシーバーまわりが、圧倒的な存在感を放っていますね。では、調整のために本体の分解を進めて行きましょう。

まずはハンドガードを外すため、画像中央のロックレバーを引き起こします。

RSのドラグノフはハンドガードキャップが異様に固くはまっているため、素手ではまず取り外すことが出来ません。そこで画像のように、ハンドガードの隙間からマイナスドライバーを挿しこみ、ハンマーで軽く叩き出すようにして、ハンドガードキャップを外しました。

ハンドガードキャップが外れてくれれば、画像のように木製のハンドガードを取り外すことが出来ます。それにしてもこのハンドガード、圧倒的にリアルな作りになっていますね~。本物と見比べても、違いがわからないかもしれませんね。

ちなみに、ハンドガードを外したところでコネクターにバッテリーを繋ぎ、動作の具合を確認してみたのですが、ウンともスンとも言わない状態でありながら、ヒューズまわりの配線が加熱していました。どうやら通電はしているものの、メカボックス内部が何らかの原因でロックしているようですね。

リアサイトを跳ね上げると顔をのぞかせる、画像中央のイモネジをゆるめることで、アウターバレルが取り外せます。その中には、恐ろしく長いインナーバレルが入っていました。

次に、セレクターレバーと、トップカバーの固定用レバーを外します。どちらのレバーも画像のように、反時計回りに約90度回すことで、レシーバーから引き抜くことが出来ます。

ダミーボルトと、リタースプリング、リタースプリングガイドも、それぞれこのタイミングで外しておきます。

トリガーグループハウジングを引き抜き、グリップ底部のフタを外した状態が最下段の画像です。この後、トリガーの前方内側にあるネジを外せば、メカボックスを引き出すことが出来ます。

ロアレシーバーから引き出したメカボックスがこちらです。以前ご紹介した

メカボックスからモーターハウジングを外しました。モーターはお客様によって東京マルイ EG1000に交換されていましたが、ピニオンギヤの使用痕がまったくないため、モーター交換後は作動していないように見受けられました。

そして、メカボックスを開いた状態がこちらです。ギヤが4枚使われているところが、一般的なメカボックスと違いますよね。しかし、こうして開けてみたところ、特に決定的なトラブルの原因は見当たらないように思えます。どういった理由で不動となっていたのか、そのあたりも含めた調整内容については、次回以降で詳しくご紹介いたします。今回も前、中、後編の3回に渡ってのレポートになりますので、お付き合いのほどを、何卒よろしくお願いいたします。

![[ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について [ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について](http://img01.militaryblog.jp/usr/g/u/n/gunsmithbaton/IMG_3490a-s.jpg)