調整内容レポート その4(ARES Amoeba M4-CCC M4ショーティー:前編)

今回のGnnsmithバトン基本調整内容レポートは、ARESのM4タクティカルピストルシリーズのひとつ、M4-CCC-BKという製品についての内容をお届けします。現在弊社ではARES製品の取り扱いはないのですが、メーカー独自の工夫が盛り込まれたメカボックスを搭載した電動ガンであることと、こちらの持ち込み調整&チューンの依頼品で、ちょっと珍しいトラブルが起きていたで、調整の一例として紹介させていただきます。

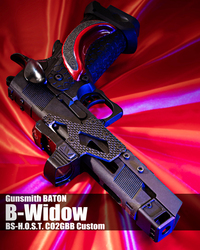

一見すると、MP5 PDWのような雰囲気のデザインですが、レシーバーがM4のそれになっているのがわかりますね。アッパーレシーバー上に設けられた箱状のスペースに、スティックタイプのバッテリーを収納することで、全長をここまで短縮することが出来ているわけですね。

基本的な分解方法は、スタンダード電動のM4タイプとほとんど変わりません。MP5Kのようなハンドガード(バーチカルグリップ)は、バレルナットに固定されているので、使用に当たってぐらつくようなことは無さそうです。

インナーバレルは10cm程度の短いものが入っていました。アウターバレルの短さにもちょっと驚きますね。

不動状態になっているメカボックスの分解を、と思ったところ、加速シリンダーのエア抜き穴から見えるピストンに、ピストンヘッドがついていないではありませんか。さらに、逆転防止ラッチを解除しても、このピストンが前進しませんでした。。

そこでクイックリリースタイプのになっているスプリングガイドを外し、スプリングを抜き出してみると、ご覧の様にネジが1本転がり出しました。状況的に考えて、ピストンヘッドを固定するネジだろうと思われますが、何故に外れていたのでしょうか。

ピストンを抜き出したところ、やはりピストンヘッドが外れていた上、ヘッド本体に亀裂が入っていました。

ピストンの方も、ネジを通す穴の内側がちぎれたようになっていて、何らかの強いストレスが加わったことが伺えます。ラックギヤに欠損等は見受けられないので、ちょっと不思議な状況ですね。このピストンは無論、後ほど交換いたします。

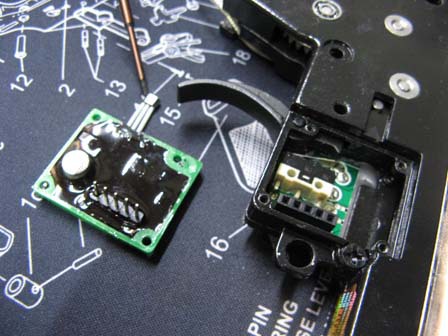

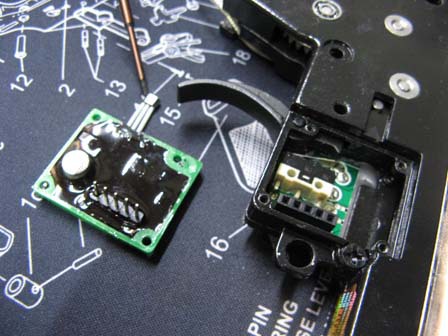

こちらはメカボックス右側、トリガー付け根付近ですが、ここに搭載された基板が、ARES独自の新機能、エレクトリック・ファイアリング・コントロールシステムの心臓部です。セミ、フルオートを電子制御することにより、切れの良い確実な作動を実現しているとのことです。

メカボックス右側面の、基板の裏側に当たる部分に、通常のメカボックスに見られない緑色のフタがあります。これを外しますと・・・

内部にはトリガーと連動するマイクロスイッチを内蔵。フタの裏側、工具の先端で指している部分は磁気センサーになっています。

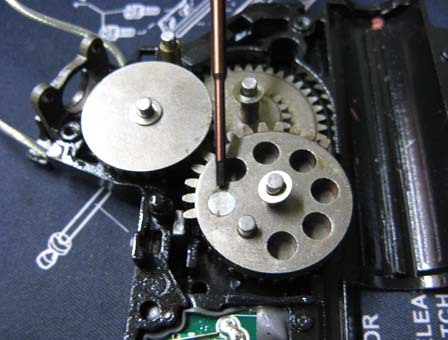

こちらの画像でも工具の先端で指しているのは、セクターギヤに埋め込まれた磁石です。これを磁気センサーで感知することで、セミ、フルオートの動作を制御しているのですね。

これも弊社では扱いがありませんが、別途販売されているEFCSコントローラーを使うことで、バースト射撃のセッティングも出来るそうですよ。斬新なデザインといい、何とも意欲的な製品ですね。

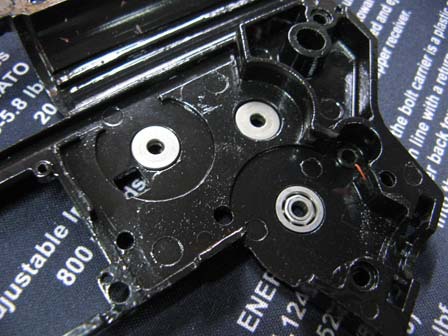

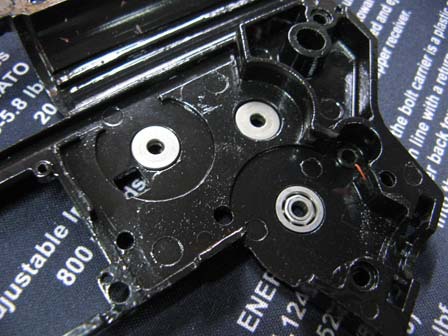

ギヤ類を外したメカボックスの内側は、以前ご紹介したAPS airsoft M4 Keymod LPA (ブローバック)と同様、半透明のグリスが薄く塗布されていました。画像右の方にオレンジ色の欠片が見えますが、これは壊れたピストンの一部ですね。この欠片を含め、メカボックス内のグリスをきれいに拭き取ります。

こちらはマイクロスイッチのアップ画像です。トリガーのリターンスプリングが柔らかいことも相まって、ストロークが短く、なめらかなトリガープルを実現しています。

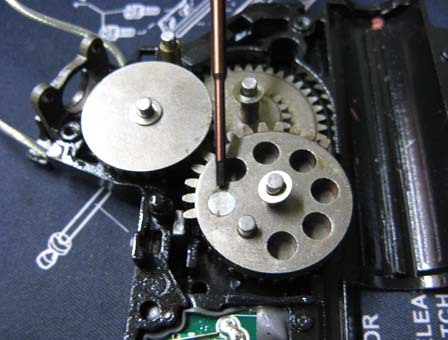

セクターギヤの歯は、メーカー出荷状態で3枚カットされていました。インナーバレルが極端に短いので、バレル長に適したエア突出量にするための加工ですね。

上のセクターギヤも含め、すべてのギヤ類を強力パーツクリーナーで入念に洗浄します。この作業はメーカーを問わず、必ず行っています。

これも以前の記事でご紹介したように、まずはベベルギヤを組み、グリップとモーターを取り付けて、ベベルギヤのバックラッシュを確認します。初期状態ではかなりのガタ付きが見受けられたため、分解してシムを入れて再確認という作業を数回繰り返して、最適な位置を出しました。

上はピニオンギヤとベベルギヤの噛み合う部分のアップです。この噛み合いが浅過ぎるとバックラッシュが大きくなるのですが、完全にガタが無くなるほどキツく噛みあわせれば良いというわけでもありません。最適なバックラッシュの量を見極められるのは、年間数百挺もの電動ガンを分解しているチューナー陣の経験と勘があったればこそ、なのですね。

と、予想外のトラブルと、独自構造のメカボックスをご紹介したところで、今回はここまでです。次回、完成までの工程をご覧いただきたいと思います。

一見すると、MP5 PDWのような雰囲気のデザインですが、レシーバーがM4のそれになっているのがわかりますね。アッパーレシーバー上に設けられた箱状のスペースに、スティックタイプのバッテリーを収納することで、全長をここまで短縮することが出来ているわけですね。

基本的な分解方法は、スタンダード電動のM4タイプとほとんど変わりません。MP5Kのようなハンドガード(バーチカルグリップ)は、バレルナットに固定されているので、使用に当たってぐらつくようなことは無さそうです。

インナーバレルは10cm程度の短いものが入っていました。アウターバレルの短さにもちょっと驚きますね。

不動状態になっているメカボックスの分解を、と思ったところ、加速シリンダーのエア抜き穴から見えるピストンに、ピストンヘッドがついていないではありませんか。さらに、逆転防止ラッチを解除しても、このピストンが前進しませんでした。。

そこでクイックリリースタイプのになっているスプリングガイドを外し、スプリングを抜き出してみると、ご覧の様にネジが1本転がり出しました。状況的に考えて、ピストンヘッドを固定するネジだろうと思われますが、何故に外れていたのでしょうか。

ピストンを抜き出したところ、やはりピストンヘッドが外れていた上、ヘッド本体に亀裂が入っていました。

ピストンの方も、ネジを通す穴の内側がちぎれたようになっていて、何らかの強いストレスが加わったことが伺えます。ラックギヤに欠損等は見受けられないので、ちょっと不思議な状況ですね。このピストンは無論、後ほど交換いたします。

こちらはメカボックス右側、トリガー付け根付近ですが、ここに搭載された基板が、ARES独自の新機能、エレクトリック・ファイアリング・コントロールシステムの心臓部です。セミ、フルオートを電子制御することにより、切れの良い確実な作動を実現しているとのことです。

メカボックス右側面の、基板の裏側に当たる部分に、通常のメカボックスに見られない緑色のフタがあります。これを外しますと・・・

内部にはトリガーと連動するマイクロスイッチを内蔵。フタの裏側、工具の先端で指している部分は磁気センサーになっています。

こちらの画像でも工具の先端で指しているのは、セクターギヤに埋め込まれた磁石です。これを磁気センサーで感知することで、セミ、フルオートの動作を制御しているのですね。

これも弊社では扱いがありませんが、別途販売されているEFCSコントローラーを使うことで、バースト射撃のセッティングも出来るそうですよ。斬新なデザインといい、何とも意欲的な製品ですね。

ギヤ類を外したメカボックスの内側は、以前ご紹介したAPS airsoft M4 Keymod LPA (ブローバック)と同様、半透明のグリスが薄く塗布されていました。画像右の方にオレンジ色の欠片が見えますが、これは壊れたピストンの一部ですね。この欠片を含め、メカボックス内のグリスをきれいに拭き取ります。

こちらはマイクロスイッチのアップ画像です。トリガーのリターンスプリングが柔らかいことも相まって、ストロークが短く、なめらかなトリガープルを実現しています。

セクターギヤの歯は、メーカー出荷状態で3枚カットされていました。インナーバレルが極端に短いので、バレル長に適したエア突出量にするための加工ですね。

上のセクターギヤも含め、すべてのギヤ類を強力パーツクリーナーで入念に洗浄します。この作業はメーカーを問わず、必ず行っています。

これも以前の記事でご紹介したように、まずはベベルギヤを組み、グリップとモーターを取り付けて、ベベルギヤのバックラッシュを確認します。初期状態ではかなりのガタ付きが見受けられたため、分解してシムを入れて再確認という作業を数回繰り返して、最適な位置を出しました。

上はピニオンギヤとベベルギヤの噛み合う部分のアップです。この噛み合いが浅過ぎるとバックラッシュが大きくなるのですが、完全にガタが無くなるほどキツく噛みあわせれば良いというわけでもありません。最適なバックラッシュの量を見極められるのは、年間数百挺もの電動ガンを分解しているチューナー陣の経験と勘があったればこそ、なのですね。

と、予想外のトラブルと、独自構造のメカボックスをご紹介したところで、今回はここまでです。次回、完成までの工程をご覧いただきたいと思います。

![[ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について [ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について](http://img01.militaryblog.jp/usr/g/u/n/gunsmithbaton/IMG_3490a-s.jpg)